第1回 大阪大学共生知能システム研究センター【おウチで】サイエンスカフェ

テーマ:ヒトと共に生きるロボットのこころとからだのつくりかた

近年、人工知能技術の発展が注目されていますが、「ドラえもん」のようにロボットとヒトが仲良く一緒に暮らす未来はやってくるのでしょうか? 大阪大学ではそのようなヒトと共生する知能ロボットの研究をしています。

未来のロボットにはどのような「こころ」と「からだ」、そして「社会」が必要でしょうか? 大阪大学の若手研究者と一緒に未来のロボットについて考えてみましょう。

リーフレット

講師らの自己紹介や皆様へのメッセージを掲載しています。下の画像をクリック/タップしてご覧ください。

ビデオアーカイブ

アディショナルQ&A

イベント中に取り上げられなかったご質問の一部にこちらで回答しています。

概要

日時:2020年8月10日(月・祝) 14:00~16:00

会場:ZOOM ウェビナー(オンラインセミナー)

申し込み時にご登録いただいたメールアドレスにご案内いたします。

対象:中学生から大人向け

参加費:無料

言語:日本語

参加申し込み:こちらをクリックしてお申し込みください。

定員:500名(先着順)

講師

詳しくはリーフレットをご覧ください。

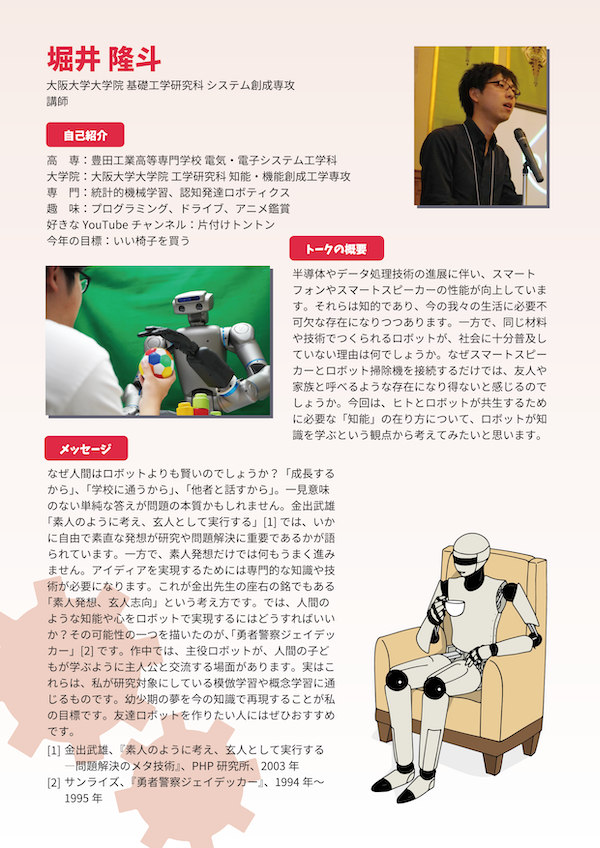

堀井 隆斗

大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成専攻 講師

ホームページ

ヒトと共に学ぶロボットの知能

半導体やデータ処理技術の進展に伴い、スマートフォンやスマートスピーカーの性能が向上しています。それらは知的であり、今の我々の生活に必要不可欠な存在になりつつあります。一方で、同じ材料や技術でつくられるロボットが、社会に十分普及していない理由は何でしょうか。なぜスマートスピーカーとロボット掃除機を接続するだけでは、友人や家族と呼べるような存在になり得ないと感じるのでしょうか。今回は、ヒトとロボットが共生するために必要な「知能」の在り方について、ロボットが知識を学ぶという観点から考えてみたいと思います。

川節 拓実

大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成専攻 助教

ホームページ

ヒトと共に生きるロボットの身体はどうあるべきか?

今、社会の中で活躍しているロボットのほぼ全ては、硬いロボットです。外から力を与えても簡単に変形しない硬さと力強さを持ち、素早く正確に再現性高く動くことこそが従来のロボットの理想像でした。しかし、ヒトと共に生きるロボットの理想像はこのような硬いロボットなのでしょうか? 近年、硬いロボットに対しやわらかいロボットが注目を浴びており、従来の価値観では一見いい加減に見えるロボットが、新たな技術革新をもたらすかもしれません。この講演では社会に入り込みヒトと共存するロボットの未来像を考えたいと思います。

河合 祐司

大阪大学 先導的学際研究機構附属 共生知能システム研究センター 特任准教授

ホームページ

ヒトとロボットが共に生きる社会を考える

将来、ロボットと仲良く暮らして、ロボットに助けてもらえたらいいなぁと夢見る人も多いでしょう。しかし、そのようなロボットは本当に社会に受け入れられるのでしょうか。例えば、自律型ロボットが万が一事故を起こした場合、その法的または主観的な責任は、使用者や設計者にあるのでしょうか。それともロボットそのものに責任を問うべきでしょうか。今回、ロボットにまつわるELSI (ethical, legal, and social implications: 倫理的・法的・社会的な課題) について議論して、理系にとどまらないロボット学の広がりを俯瞰します。

事前準備・注意事項

- コンピュータ端末(パソコン・タブレット・スマートフォン等)やヘッドフォンなどの周辺機器、及び安定したインターネット環境を各自でご用意ください。端末の設定やインターネット環境などについてのお問い合わせには対応いたしかねます。

- ZOOMを初めてご利用される方は、こちらから事前にアプリをダウンロード・インストールください(無料)。

- ウェビナー会場に接続できない場合は、最新版のアプリを再インストールしてください。

- ご参加にかかるインターネットのデータ通信料は各自でご負担ください。

- お申し込み1件につき、ご本人が1つの端末(パソコン・タブレット・スマートフォン等)をご利用ください。

- 本イベントの撮影・録画・録音等はご遠慮ください。

- 本イベント中、参加者のカメラ・マイクは自動でオフになっており、参加者からの映像や音声は配信されません。

- Q&Aにご質問やコメント等を書き込んでください。

- オンライン開催のため、お飲み物などは各自でご用意ください。

- イベント終了後にアンケート画面が表示されますので、アンケート回答にご協力ください。

お問い合わせ先

共生知能システム研究センターイベント事務局 event_at_otri.osaka-u.ac.jpまでメールでお問い合わせください。(_at_を@に変えてください)